Die Diskussion über eine neue tschechoslowakische Verfassung schien beiden Seiten eine gemeinsame Schnittmenge zu bieten, um sich in einem ersten Schritt auszutauschen und den Weg zu einer landesweiten Übereinkunft vorzubereiten. Dabei wurden auch Forderungen nach einem eigenständigen Grundgesetz für die Slowakische Sozialistische Republik laut. Eine informelle von Ján Langoš ins Leben gerufene Gruppe diskutierte diese Frage noch bis in die letzten Tage der Tschechoslowakei hinein. Der Bürgerbewegung schlossen sich nun auch Menschen an, die sich vorher in keinen oppositionellen Zusammenhängen engagiert hatten oder die bisher in keiner Weise gegen das System aktiv geworden waren. Außer dem Text „Impulse von Katholiken zur Verbesserung der Situation gläubiger Bürger in der ČSSR“ hatte die Petition „Einige Sätze“ (Několik vět), die eine Demokratisierung der politischen Verhältnisse forderte, großen Erfolg in der Slowakei. Landesweit wurde sie von mehr als 40.000 Menschen unterschrieben.

1988 kam es zu einem Politisierungsschub der ungarischen Minderheit in der Slowakei. Das Komitee zur Verteidigung der ungarischen Minderheitenrechte konzentrierte sich darauf, aus der Untergrundarbeit stärker in die Öffentlichkeit hinein zu wirken und Kontakte zu anderen Vertretern der ungarischen Intelligenz aufzunehmen. Ihr erster Schritt dazu war das „Memorandum 1988“, das anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Tschechoslowakei verfasst wurde. Ideengeber dieses Memorandums, an dem seit Juli 1988 gearbeitet wurde, war Karoly Tóth. Die Unterzeichner beriefen sich auf die demokratischen Traditionen der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918–38) und sprachen erstmals im slowakischen Landesteil anstatt von Reformen des politischen Systems von der Notwendigkeit eines Systemwechsels. Gleichzeitig gaben die Autoren ihrer Zustimmung zum europäischen Integrationsprozess Ausdruck und betonten die Wichtigkeit für die Tschechoslowakei, sich dieser Entwicklung anzuschließen. Das Memorandum wurde von 266 Personen unterschrieben, zu ihnen zählten auch die in der Slowakei lebenden ungarischen Schriftstellern Lajos Grendel, Kálmán Balla und Zsigmond Zalabai.

Die Initiatoren des „Memorandums 1988“ unterzeichneten auch ein zweites Dokument, das sogenannte „Memorandum 1989“, welches nach der Anzahl der Unterzeichner auch „Memorandum 33“ genannt wurde. Verfasser dieses zweiten Dokuments waren ungarische Intellektuelle und Politiker, die im Prager Frühling 1968 aktiv gewesen waren wie etwa von László Dobos und Rezső Szabó, aber damals noch nicht die führende Rolle der Partei in Frage gestellt hatten. Mit dem zweiten Memorandum wollten sie verhindern, dass der Staat einen Keil zwischen Mitglieder der ungarischen Intelligenz trieb. Bürgerrechtler der jüngeren Generation aus dem Komitee der ungarischen Minderheit nahmen auch Kontakt zur tschechischen Demokratischen Initiative (Československá demokratická iniciativa) auf, hauptsächlich zu Bohumil Doležal. Letztlich wurde die ungarische Minderheit von einigen Bürgerrechtlern, die die Aktivitäten der Charta 77 als unzureichend unter den neuen Bedingungen Ende der 80er Jahre ansahen, dazu bewegt, eine eigene unabhängige politische Organisation zu gründen.

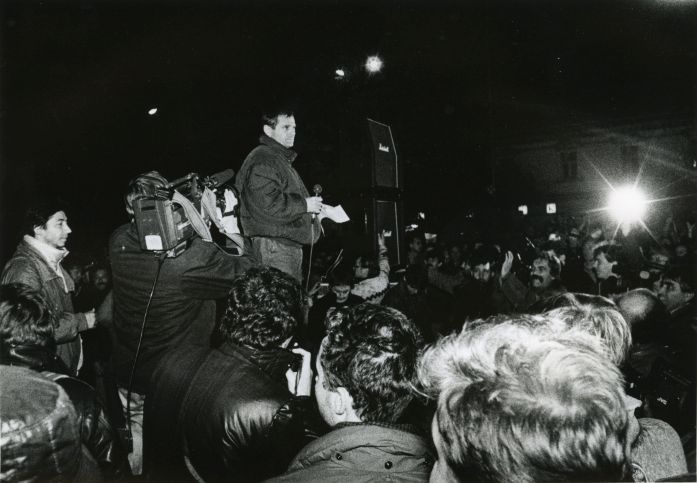

Samtene Revolution: Kundgebung der Öffentlichkeit gegen Gewalt, Herbst 1989

In der zweiten Hälfte des Jahres 1989 entwickelte sich die Situation im Land rasant. Beschleunigend wirkte der Gerichtsprozess der „Pressburger Fünf“, in dessen Mittelpunkt die slowakische Gruppe der Bewegung für Bürgerfreiheit stand. Das Gerichtsverfahren mobilisierte zahlreiche Menschen zum Protest gegen die Regierung. Auch Károly Tóth, Eleonorá Sándor und László Öllős gaben eine Erklärung heraus, in der sie den Prozess verurteilten und sich gegen eine Gefängnisstrafe für die „Pressburger Fünf“ aussprachen. Nach der Freilassung von Miroslav Kusý kam es im Oktober 1989 zu einem Treffen slowakischer und ungarischer Bürgerrechtler in der Wohnung von Károly Tóth in Šaľa, an dem auch Miroslav Kusý, Ján Bycko (der für Ján Čarnogurský anwesend war), Milan Šimečka, Martin M. Šimečka, Ján Langoš, Lázsló Nagy, Kálmán Balla und Eleonora Sándor teilnahmen. Es ging den Anwesenden darum, gemeinsame Standpunkte der slowakischen Opposition zu entwickeln und sich über die Vorstellungen zur weiteren politischen Entwicklungen des Landes auszutauschen. Vor allem in den Kreisen junger ungarischer Bürgerrechtler begeisterte man sich für die Idee, eine eigene politische Organisation zu gründen. Die Idee dazu entstand am 18. November 1989 auf dem 50. Geburtstag von Lajos Tóth. Dieser gründete die Jugendorganisation des Csemadok, einem Kulturverein der ungarischen Minderheit in Šaľa, in dem fast alle ungarischen Minderheitenaktivisten organisiert waren. Nach einer langen Diskussion entschieden sie sich für den Namen Unabhängige Ungarische Initiative (Maďarská nezávislá iniciativa), die sich für liberale Werte einsetzen sollte, obwohl ihr auch Personen mit einer sozialdemokratischen Orientierung angehörten.

Nach der brutalen Niederschlagung der Studentendemonstration am 17. November 1989 in Prag schlossen sich die verschiedenen unabhängigen Bürgerrechtsbewegungen in Bratislava zur Organisation Öffentlichkeit gegen Gewalt zusammen. Als Partnerorganisation des tschechischen Bürgerforums trug sie während der Samtenen Revolution erheblich zum Sturz des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei bei.

Samtene Revolution: Kundgebung der Öffentlichkeit gegen Gewalt, Herbst 1989